在地與宇宙之間

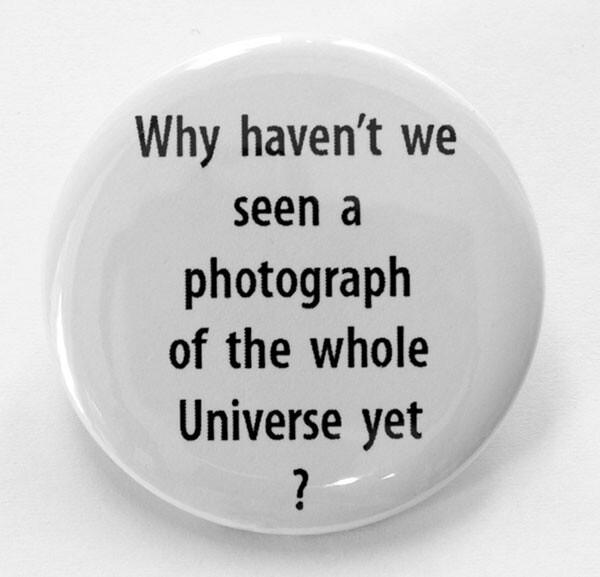

1965年史都華.布蘭德(Stewart Brand)製作了一批徽章,上頭印著一個問題:「為什麼我們還沒看到整個地球的照片?」他認為這張照片將激發人們認知到社會與生態系統的反饋關係,從而改變我們的政治與日常生活。當美國航太總署(NASA)一發布「地球升起」(Earthrise)與經典的「藍色彈珠」(Blue Marble)照片,布蘭德便將這些照片放上《全球目錄》(The Whole Earth Catalog)雜誌的封面。

拉圖和查克拉巴提(Dipesh Chakrabarty)曾進行「星球規模的衝突」(Conflicts of Planetary Proportions)這場對談,討論與布蘭德相去不遠的訴求。12020年,野火延燒、煽動者高聲咆哮、難民竭力想抓住救生艇、新病毒在人類間蔓延,我們有必要修改對大地的看法。地球這顆行星如今已碎裂成各式各樣的「星球性」(planetarities):自由貿易下的全球,地球科學裡的可計算系統,六八運動追求的精神或原生本質,西方世界以外的工業大國重新劃出的地緣政治,還有難以捉摸又不可預期的蓋婭。2

即便億萬富豪紛紛逃往紐西蘭和火星,我們卻因海洋、氣候、通訊和疾病而緊密牽連,任誰都無法一走了之。我們需要重新把大地視為一體。從太空拍攝到的地球照片沒能產生一個必然更好的世界,這事愈發屬實。「藍色彈珠」曾暗示世界可能迅速、井然地統整為一,它模糊且掩蓋了差異,讓協議工作,亦即外交談判,似乎不再必要。即使是懷抱自給自足、不依賴公共設施願景的《全球目錄》,也隨後被矽谷的全球技術資本主義吞噬了。3

阿絲潘.梅斯(Aspen Mays),〈為什麼我們還沒看到整個宇宙的照片? 〉,1.5吋塑膠鈕扣,2009,無限量版。請參見➝。

也許是想指責上世代的視野太狹隘,藝術家阿絲潘.梅斯(Aspen Mays)在2009年創作了一枚新徽章,上頭寫著:「為什麼我們還沒看到整個宇宙的照片?」她的提問可說強人

所難,畢竟沒有一台相機能拍下整個宇宙。要用一張圖片便清楚顯示出宇宙的一切知識、假設、希望與恐懼,需要活躍的想像力與凝練的符號操作。宇宙圖像召喚歷史、可能性,以及前所未見的事物。宇宙圖像可能需要透過合成、變形,以和諧、不協調或者超乎想像的方式,讓人一次看到多重的觀點。

布蘭德期望一張地球的照片足以改變我們的宇宙觀。梅斯則提供一個帶有致敬意味的回應:如何生活在土地上,與如何克服「描繪宇宙」這項無比艱鉅的任務,兩者實則息息相關。如果我們想回歸「著陸」,便須一併從「宇宙」與「在地」兩個尺度來思考,並斟酌我們對宇宙的描述已如何與我們在這星球上的生活方式相互交會或錯身而過。4本文同時就宇宙圖(cosmograms)與地域性(territorialities)兩個面向,並以早先的全球交流為例,探索宇宙與在地的交會。

「宇宙圖」或這些對整個宇宙的描繪,傳達出人、自然與神界之間的關係。宇宙圖可以做為對世界各種可能樣貌的主張,帶有烏托邦、末世論或單純撫慰人心的目的;然而,最終常流於說教、教條或宣傳的用途。5例如,1667年的一張畫作便使用多重的宇宙元素來表現路易十四接見法國科學院成員。6在他身後,有一張繪上新建運河的全國地圖,以及剛蓋好並跨過子午線的巴黎天文台;在他面前,則是地球儀和天體儀。這些物件把「太陽王」放在太空中與土地上,讓他坐擁各種機械與機械論哲學。與此同時,1673年在歐亞大陸的另一邊,大清皇帝康熙則託人打造新的天體儀。這座天體儀位於北京觀象臺屋頂上,旁邊則是一座由龍柱支撐的渾儀,成為儀式性地重建由「天子」所維繫的大小宇宙的一組象徵。在同一個時代中,兩個不同的專制體系呈現各自的宇宙或「普世」秩序,使用相仿的想像和工具(以及專業技術,因爲北京的天體儀是在法國耶穌會協助下,按照中國的模型打造而成),卻有著截然不同的宇宙觀。如同接下來我們將看到的,從這幾位君主的其他宇宙圖來看,它們也會在其中為試圖打造、維持、改變或擴大世界的各方勢力設定談判框架。

我的另一個關鍵詞是「地域性」(territoriality),它的意思不僅是在某區域周圍劃出邊界以界定某個政治實體,像我們在民族國家世界地圖看到的那樣;這只是地域性其中一種模式。7「地域性」一詞雖強調政治或宇宙結構是建立在特定地景所提供的功能、用途與限制上,但我的想法與「大地之法」(the nomos of the Earth)的論述有所不同;要檢視各族群如何棲身在某個空間,我們不必然要在朋友與(可殺的)敵人之間做出根本的區別。8此外,我也不追隨德勒茲(Gilles Deleuze)與瓜達里(Félix Guattari)從動物行為學與國家形成過程裡得到的「地域化」(territorialization)概念:在《千高原》(A Thousand Plateaus)一書,他們把「地域化」和「逃逸線」(line of flight)的受阻聯想在一起,多數對照於少數,王國對照於遊牧。

我想說的東西其實更簡單一些。人即便在沙漠中游牧(或住在脫歐後的倫敦公寓),意味著生活中具有某種特定模式的地域性:與地景的關係、隨天氣與季節而變的移動模式、個人所橫越或佔據區域的定義方法,以及個人相遇或避免碰上之他者的定義方法。最重要的是,地域性還涉及了人與維生事物間的關係,比如其開採、改造並使用的物資,或其種植、飼養和採集的植物、果實、穀物與牲畜,也可能是在供應鏈末端從其他大陸買來的。9不同模式的地域性把特定的集體連結到特定的土地區塊。同時,地域性也關乎特定的宇宙觀,即人們以怎樣的方式,遭遇、界定、思考並體驗不同實體與界域之間的關係。地域性於是在宇宙圖上,或是集體共享的宇宙觀再現方式上,留下了痕跡。

地理學領域提供了一些有用的方法描述地域性——其中包括1900年前後興起的「地圖集」(Atlases)及其概念與呈現方式(儘管「地圖集」也留下糾纏著這學科的種族與環境決定論)。10我們也可從環境史家對土地使用的調查找到靈感:地域性常藉由特殊的物資,把迥異的區域和活動交織在一起,就像安地斯地區種植咖啡和古柯的土地便和「北方」躁動的城市綁在一起,印尼雨林裡被清空的林地也和亞洲的建築熱潮脫不了關係,或者芝加哥這座城市亦和美國西部結合在一起。農藝學和多變的「環境」理論對各種「作物景觀」(如稻米、玉米或柳橙)所做的研究,也有助於界定地域性。11生態人類學的研究亦呈現出各種不同的園藝、狩獵和農業,以及這些活動與宇宙觀敘述、儀式、工藝及先祖地史間的關係。12正如大衛.格雷伯(David Graeber)和大衛.溫格羅(David Wengrow)指出的,人類學和考古學也提供了一些例子說明輪替式(alternating)地域性或社會模式的存在——例如加拿大西北部便曾出現兩邊擺盪的社會模式,在夏天維持強烈的階級制與集中式型態,在冬天則採取平等、分散的居住方式。13

如同這些資料來源所表明的那樣,地域性並不限於國家地圖上劃定並承認的固定空間。我們也不能把地域性簡化成算好的記帳本,或生產、消費、貿易甚至「能源單位」等「經濟」情況。因為這麼做只是把一特定模式的地域性,翻譯成政治科學、經濟學、生物學或自然主義式生態科學的價態——但這些學科都隸屬一種特殊的「現代」地域性,是當前的基礎,亦即相當不穩固的「自由主義」全球秩序。14

我想藉由回到全球貿易的初期,探討三幅宇宙圖,以看到上頭模式有別、但可供相互比較的地域性。這些交錯的歷史表明不同的宇宙地域如何可能交織著友好善意,但也可能引發迴響恆久的激烈衝突。

太陽王的居所

凡爾賽宮與花園裡筆直的道路、幾何狀的花圃(parterres)和對稱的軸線,宣示著路易十四的權力、財富與英姿。這些設計將他塑造成宇宙統治者,透過宇宙與自然的秩序得到統治正當性,,同時也控制著這些秩序。15凡爾賽宮建於離傳統王權所在地十哩之處,打破了過往的慣例和聯盟,以確保波旁王朝的統治。這座宮殿建築群呈現出一種宇宙觀,宣告並強調一種新的社會秩序:絕對王權的國家。路易十四在此接見來自哈布斯堡王朝、英格蘭、普魯士、暹羅的外交使節,還有法蘭西貴族成員(國王企圖限制和遏止權力的對象)。16

這座宮殿的巨大規模表明了路易十四統帥的勞動力;據說共動用了三萬名工人建造宮殿。然而在皮野爾.佩特(Pierre Petel)1668年的畫作《凡爾賽宮與花園之景》(Vue du château et des jardins de Versailles)裡,唯一有人活動的地方只有右下角國王馬車和隨從蜿蜒入宮的畫面;可見宮殿為國王而造,也單靠他建成。要不然,這幅畫其實強調的是那條從中切過、綿延至無窮遠處的軸線。皇宮對稱的兩邊廂分屬國王與皇后,並相會於共用的典禮廳,其中最有名的便是「鏡廳」。在那裡,朝臣被太陽王的光芒照耀,看到鏡射出無窮盡的自己,也是宮廷設計來迫使貴族隨著君主的旋律起舞之處。

這個新的政治秩序明顯與君主在位統治的宇宙觀產生共鳴:通道構成一個個十字架,繪畫和噴泉則描繪有阿波羅,路易十四從而與基督徒和古典希臘神祇融為一體。凡爾賽宮的平面圖同時也體現了笛卡兒的自然哲學:物質在普遍而均勻的網格裡流通,產生機械般的交互作用。17

這幅宇宙圖還體現出一種特殊模式的地域性,鏤刻在土地以及汲取自土地的維生事物上。儘管路易十四的園藝師安德烈.勒諾特(André Le Nôtre)頗為倚賴荷蘭與法國新教的「莊園管理」傳統,嘗試用新技術提高土地的產量,但他卻不再那麼把重點放在增加收益上。正如穆克吉(Chandra Mukerji)指出的,凡爾賽宮透過地域宣告一種新的統治體系,其中「土地之所以受歌頌,不是因爲它的生產力,而是因為它可受支配。」18凡爾賽宮以前所未有的規模採用了農業上的創新,例如:用果樹牆和玻璃罐保溫,以新方式處理土壤,種植從前罕見的水果,比如蜜瓜、蔬菜與花卉。

凡爾賽宮既運用財務大臣柯爾貝(Jean-Baptiste Colbert)的行政理性,也依靠爲太陽王工作五十多年的沃邦侯爵(Marquis de Vauban)的工程才能。宮殿倚賴軍事防禦、水力(馬利機[Marly Machine],一種大型抽水系統,可以從遠處引水並將水打至高處)與道路工程的知識。宮殿還強加了一種新的社會秩序,使貴族變得亟需國王的垂青,也鼓勵生產穀物的農民自覺像是王國的臣民。讓這樣的社會秩序有所可能,並得以在社會暨技術結構裡運轉的,正是水、太陽與土地。路易十四正把國家重新定義成一個地域實體:以道路和運河為界,在明確劃定的邊界內進行稅收和建設管理,且讓這些領土受到紀律嚴明的軍隊保衛而擴張。這種具支配力量的地域性也用在國王控管的土壤、石頭、食物、動物與活物裝飾。

「圓滿光明」的園林

距離北京八哩的圓明園,是那麼相似,又何其不同。1707年,清朝雍正皇帝開始修建園林;1736年,他的兒子乾隆皇帝將園林大大整修一番,擴建為夏宮,用作行政和外交活動總部。就像凡爾賽宮一樣,圓明園是一幅刻意修造和維護的宇宙圖:一個將皇帝、帝國和宇宙結為一體的場所。

園林的景色保存在一本圖詠集裡,據稱是由乾隆皇帝本人所著——比起有科學院士隨侍的路易十四,乾隆皇帝更加以學者風采自居。邱治平曾研究《圓明園四十景圖詠》,並結合該地的風水報告,詳述圓明園所呼應的宇宙觀。遠景朦朧,地平線無窮無際,中央則是皇帝所立之處。19景物體現出宇宙的基本原理。氣是生命之力,生自山中;水則導引並涵納著氣。園景也參考了「孝」、「德」、「勤」等作為善政基礎的儒家價值,並表現出對施政與農務的關照。「九洲」之景則指涉世界的九個區域;其中二島表現出「對峙的陰陽之形」,即萬物本源的太極。20

園林的方位也再次重申帝國映照在大地上的地理身體位置:西藏的山脈呈現為血脈源頭,「幽、冀為左臂,川、蜀為右臂……黃河為大腸。」21帝國內的不同地區也表現在建築風格和植栽上,正如道教、佛教與祖先信仰都被銘記在僧院、廟宇和工藝品裡。僧院裡住有真正的僧人;稻田裡有真正的農民在耕種。22

園林的布局也參考了文人傳統,遵循計成《園冶》一書的指導,強調園林既要隨基勢調整,也要呼應歷史。在唐代詩人李白的《獨坐敬亭山》一詩裡,觀看一座山的當下,「時空都被取消了」;山與詩人「合而為一」。23同樣地,在園林裡,人工與自然變得難以分辨;對計成來說,好的園林「雖由人作,宛如天開」許煜認為,道家和儒家元素結合在一起,形成一種「中國式宇宙技術」;圓明園所組合成的宇宙圖,也同樣暗示某特定模式的地域性。24

雖然圓明園整個建築群強調與前朝的延續性,但園林的水土運用也反映大清皇帝頒布的獨特土地政策。雍正建立「常平倉」,積貯豐收地主捐獻的穀糧,並定期釋出,穩定糧價。皇帝也修建、改善運河,讓米和其他穀物可以從農業區運送到長江下游;到十八世紀初,該地區已成為手工業和小製造業中心。政府也提供種子、工具、牲畜,鼓勵生產包括馬鈴薯、花生、桑樹(造絲)和棉花在內的作物,以供國內外的交易。新的土地也被拿去耕種;農人移往山坡耕種,軍隊也向西北征討,創造出一片被期許能自給自足的農業「新疆」。25

雖然政府為養活日增的人口,依賴軍事、行政和商業上的創新積極開發土地,這些行為卻常被視為儒家的「仁政」——按良善意圖做輕微干預。同時,這種開發也常被當作道家的退讓,即順應自然地景之「道」。在此觀點下,皇帝並非強迫臣民或土地屈服於他,而是在促成和培養自然之勢。

藝術史家葛雷格.湯瑪斯(Greg Thomas)曾對圓明園和凡爾賽宮兩「宮殿文化」之間的共同點做了出色的研究。26儘管風格明顯不同,兩座皇家庭園在外交舞台、儀式和象徵發揮等方面卻具有類似的功能。由於這種同構性,才讓歐洲人著迷於「中國風」,也讓中國人對「西洋味」感興趣。圓明園裡有一區複製了歐式宮殿,裡頭擺滿了掛毯、藝術品、時鐘和自動裝置,提供對於遠方國度一種俏皮、袖珍、溫順的幻想。相對應地,凡爾賽宮花園裡也有一座中國式娛樂宮,尺寸同樣微縮,供國王與訪客消遣之用。

在這象徵性的糾纏底下,兩位宇宙統治者其實相距甚遠,雙方的普世宣稱因此得以互不干擾。法國的「自然主義」(以及它對領土的要求)不必與中國發生直接衝突,亦即中國為了維繫大小宇宙,而從王座向外輻射的「類比式」調整。27帝國的型態橫跨整個十八世紀的歐亞大陸,法國與中國只是其中兩個節點,另有蒙兀兒、奧圖曼、羅曼諾夫以及英國,各有各自的普世感形式。28

被拒收的宇宙圖

十八世紀這段時間,法國王室因財政動盪而衰弱;凡爾賽宮舉辦了三級會議和網球廳宣誓大會,隨後便是法國大革命。乾隆皇帝漫長的統治期間,國內屢生暴動,廣州的歐洲商人也日益強勢。英國人受到征服印度、貿易繁榮與海軍實力的鼓舞,到1792年已相信自己是「此刻世界的第一民族」。29他們監控印度和加勒比海地區棉花、蔗糖、茶葉和鴉片的生產;雖然這些產品都在海外種植,也主要供給海外,但利潤卻回到大不列顛的商人、地主和工廠老闆手中。英國君主喬治三世也自封為「海上霸主」。30藉由海軍的力量,帝國得以在一種幅員前所未見之大的地域性裡致富。

英國人急於扭轉白銀流向東方的趨勢,又受挫於乾隆皇帝嚴密的貿易管控,便計畫派出外交使團。在馬戛爾尼伯爵的帶領下,他們試圖獲得直接和中國商人交易的權利,並取得一座島嶼作為營運基地。

英國人知道皇帝喜歡機械裝置,因此帶來紡織品和其他展示英國工藝的物件,還有時鐘、望遠鏡和天文儀器等作為貢物。其中最出色的是一座結合太陽系儀和渾儀(兩者都裝在玻璃罩裡)的天象儀,以及一座顯示時辰和月份的時鐘,讓人可看到自創世到末世的進展。不像凡爾賽宮或圓明園,這部宇宙圖是可攜帶的。它所呈現的宇宙(及普世性),乃由力學、航海術、亞當斯密的自由貿易以及基督教義所定義。31

這些貢物陳列在圓明園。在三場禮節性的會議上,皇帝接見馬戛爾尼,但後者拒絕行「磕頭」之禮,因為這意味著屈服於皇帝至高無上的權威。於是他改用屈膝相迎。天象儀,這件使節團的「首要大禮」 ,是個沒用的東西。光組裝它就花上近三週;一座玻璃櫃破掉,只有中國玻璃匠會更換。天象儀呈現的哥白尼宇宙觀似乎證明了歐洲人的混亂,因為早先的裝置已經採用了先進的地心說與第谷系統。皇帝認為這部儀器了無新意,跟之前「紅毛夷人」送的唱歌裝置沒什麼區別。32使節團提出的要求一項也沒獲批准。皇帝認為其他國家很快也會來要求類似特權,還懷疑使節團別有心機,「欲任聽夷人傳[爾國所奉之天主]教,尤屬不可。」33天象儀並未開啟對話,反而成為外交失敗的象徵。

歐洲人改走別路前進。為了扭轉貿易平衡,英國人種植罌粟花並大量生產鴉片,大宗地出售給中國走私販。廣泛的鴉片成癮後果使兩國之間的關係緊張。而在中國官員沒收這些「商品」後,英國人於1840年發動了第一次鴉片戰爭,以船堅炮利迫使中國在《南京條約》中做了巨大的讓步。 在1860年的第二次鴉片戰爭中,英法聯軍攻入圓明園,掠奪珍寶,火燒宮殿,連在北京城都看得到漫漫煙霧。34

信息很明確:要麼服膺「自由貿易」的「普世主義」(但是以有利於軍事強權的條件),否則就要承擔後果。如今這座「圓滿光明」的園林仍是廢墟一片,象徵著殘酷的挫敗,以及奪取全球霸權的衝動。35如同許多給那些對「文明使命」接受度不夠的原住民來點「教訓,便要」的意圖,洗劫圓明園一事正是揭示全球貿易的「單一世界」實是藉由不斷的征戰而形成,諸如軍事威脅、佔領與有利於侵略者的強制「租地」。

視差

認知到帝國強權與世界其餘地方的關係實屬戰爭關係儘管令人沈重,卻是重新思考這顆星球的必要條件。36前面的例子來自大型、掠奪性的帝國。但那些反抗、逃避、忽略或者被迫歸入這些帝國的人,也同樣在創造宇宙圖,並堅守自身的地域性。他們經常同時做這兩件事,就像在澳大利亞、安地斯山脈或台灣,我們都可在宇宙論儀式和聚焦特定地景的藝術作品中看到這些實踐。37在對行星性的分歧日益劇增的當前,最大的挑戰便是創造某些宇宙圖,以容納各種宇宙,並公正地分配它們所依賴的土地。回到阿絲潘.梅斯提出的棘手問題:「為什麼我們還沒看到整個宇宙?」因為,我們還沒想出一種方式,能含括所有組構這整個宇宙的宇宙(cosmi),也不知道怎樣才能把所有的宇宙通通放到這顆星球上。

第一步要做的,便是讓每幅宇宙圖能與它的地域性模式相符,並凸顯出人們進住的空間和討生的空間之間的一切差異。38在西方,自從馬戛爾尼的時代以來,技術進展與開發已令我們的宇宙論變得破損不堪,但加速的生活方式卻又依賴不斷延伸、「無所不在」的地域性,兩者間的距離大得驚人。我們的宇宙圖和地域性之間出現視差,這顯示出我們是如何把自家無法容忍的勞動體制和惡化環境外包於人,並在別的地方開拓「鬼田」(ghost acres),以提供過去無法想像的高度消費。

如果我們要著手重新平衡如此扭曲的佈局,唯有為它繪製一幅清楚的宇宙圖。土地佔有以及賦予其正當性的宇宙秩序,都會引發生死存亡的問題。但衝突的關鍵用詞(「我們」是誰,「我們」在哪裡,「我們」需要什麼等)並非固定不變。還有新的宇宙觀可繪製,還有新的地域性待界定;它們隨季節歲月而變。許多人需要的比擁有的更多,有些人擁有的則遠超過需要的。亞馬遜地區認為一切存有之間有著某種原初的親屬關係,正如這種宇宙觀,唯有稍後再區分植物、動物和人類部落,我們才可能不必以區分彼此作為起點,而是從我們所共享的事情出發:一片永不安分、慷慨大方的大地,以及無法遏止想描繪它的必要。39

Bruno Latour and Dipesh Chakrabarty, “Conflicts of Planetary Proportions—a Conversation,” in “Historical Thinking and the Human,” ed. Marek Tamm and Zoltán Boldizsár Simon, special issue, Journal of the Philosophy of History 14, no. (3) (2020).

Latour and Chakrabarty, “Conflicts of Planetary Proportions.”

Benjamin Lazier, “Earthrise; or, the Globalization of the World Picture,” American Historical Review 116, no. 3 (2011): 602–30. Denis Cosgrove, “Contested Global Visions: One‐World, Whole‐Earth, and the Apollo Space Photographs,” Annals of the Association of American Geographers 84, no. 2 (1994): 270–94. Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism (University of Chicago Press, 2010). The Whole Earth: California and the Disappearance of the Outside, ed. Diedrich Diederichsen and Anselm Franke (Sternberg Press, 2013).

布魯諾・拉圖,《著陸何處》(群學,2020)。

關於晚期資本主義的宇宙圖,見Finn Brunton, Digital Cash: The Unknown History of the Anarchists, Utopians, and Technologists Who Created Cryptocurrency (Princeton University Press, 2020)。

Henri Testelin, Colbert présente à Louis XIV les membres de l’Académie Royale des Sciences, 1667.

Pierre Charbonnier用「領土體制」一詞稱之,見“‘Where Is Your Freedom Now?’ How the Moderns Became Ubiquitous,” in Critical Zones: The Science and Politics of Landing on Earth, ed. Bruno Latour and Peter Weibel (MIT Press, 2020), 76–79。

如果喜歡施米特(Carl Schmitt)的話,關於他對主權、政治團體形成、敵人與大地之法等見解間的聯繫,見Spatiality, Sovereignty and Carl Schmitt: Geographies of the Nomos, ed. Stephen Legg (Routledge, 2011)的討論;亦見布魯諾・拉圖,《面對蓋婭:新氣候體制八講》(群學,2019),第八章。

John Tresch, “Sickness and Sweetness and Power,” Isis: Journal of History of Science, December 2020.

Carlotta Santini, “Can Humanity be Mapped? Adolf Bastian, Friedrich Ratzel and the Cartography of Culture,” History of Anthropology Review, no. 42 (2018).

Francesca Bray, Barbara Hahn, John Bosco Lourdusamy, and Tiago Saraiva, “Cropscapes and History: Reflections on Rootedness and Mobility,” Transfers 9, no. 1 (2019): 20–41. Etienne Benson, Surroundings: A History of Environments and Environmentalisms (University of Chicago Press, 2020).

Nature and Society: Anthropological Perspectives, ed. Philippe Descola and Gísli Pálsson (Taylor & Francis, 1996)。安娜・羅文豪普特・秦,《末日松茸:資本主義廢墟世界中的生活可能》(八旗,2018)。Elizabeth A. Povinelli, Geontologies: A Requiem to Late Liberalism (Duke University Press, 2016)。

David Wengrow and David Graeber, “How to Change the Course of Human History (at Least, the Part That’s Already Happened),” Eurozine, March 2, 2018。關於緬甸克欽族貢薩與貢老制度( gumsa-gumlao)的擺盪,見E. R. Leach, Social Dynamics in the Highlands of Southeast Asia: Reconsidering Political Systems of Highland Burma, ed. M. Sadan and F. Robinne (Brill, 2007).

班納迪克・安德森,《想像的共同體:民族主義的起源與散布》(時報,2010)。John Kelly and Martha Kaplan, “Nation and Decolonization: Toward a New Anthropology of Nationalism,” Anthropological Theory 1, no. 4 (2001): 419–37.

Marshall Sahlins, “The Stranger-King or, Elementary Forms of the Politics of Life,” Indonesia and the Malay World 36, no. 105 (2008): 177–99.

關於外交的圖像學,見Opher Mansour, “Picturing Global Conversion: Art and Diplomacy at the Court of Paul V (1605–1621),” Journal of Early Modern History 17, no. 5–6 (2013): 525–59.

Chandra Mukerji, Territorial Ambitions and the Gardens of Versailles (Cambridge University Press, 1997). Louis Marin, Portrait of the King (Macmillan, 1988).

Mukerji, Territorial Ambitions, 167.

David L. Hall and Roger T. Ames. “The Cosmological Setting of Chinese Gardens,” Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 18, no. 3 (1998): 175–86.

Che Bing Chiu, “Un grand jardin impérial chinois: le Yuanming yuan, jardin de la Clarté parfaite,” Extrême-Orient, Extrême-Occident, no. 22 (2000): 28.

Chiu, “Un grand jardin,” 22. Che Bing Chiu, Yuanming Yuan: Le jardin de la clarté parfaite (Editions de l’Imprimeur, 2000).

Wen-shing Chou, “Ineffable Paths: Mapping Wutaishan in Qing Dynasty China,” The Art Bulletin 89, no. 1 (2007): 108–29.

〔譯註〕李白詩作原文為:眾鳥高飛盡,孤雲獨去閒,相看兩不厭,只有敬亭山。

Yuk Hui, The Question Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics (MIT Press, 2019)。關於比較「工藝學」的宇宙論面向,見Tresch, “Leroi-Gourhan’s Hall of Gestures,” in Energies in the Arts, ed. Douglas Kahn (MIT Press, 2019), 193–238。

Chiu, Yuanming Yuan, 92.

Greg M. Thomas, “Yuanming Yuan/Versailles: Intercultural Interactions between Chinese and European Palace Cultures,” Art History 32, no. 1 (2009): 115–43.

Philippe Descola, Beyond Nature and Culture (University of Chicago Press, 2013).

Evelyn S. Rawski, “The Qing Formation and the Early-Modern Period,” in The Qing Formation in World-Historical Time, ed. Lynn A. Struve (Brill, 2004), 205–41.關於現代性裡重疊的存有論,見 Tresch, “Des natures autres: Hétérotopies de la science du XIXème siècle,” trans. Franck Lemonde, in Une nouvelle histoire des sciences, Vol II: Le XIXème, ed. Dominique Pestre, Kapil Raj, and Otto Sibum (Seuil, 2015).

Lord Macartney quoted in J. Marshall, “Britain and China in the Late Eighteenth Century,” in Ritual and Diplomacy: The Macartney Mission to China 1792–1794, ed. Robert A. Bickers (London, 1993), 14.

William Rowe, China’s Last Empire: The Great Qing (Harvard University Press, 2010), 146。台譯本:羅威廉,《中國最後的帝國:大清王朝》(國立台灣大學出版中心,2016)

Simon Schaffer, “Instruments as Cargo in the China Trade,” History of Science 44, no. 2 (2006): 217–46. Schaffer, “The Ark and the Archive,” Studies in Romanticism 58, no. 2 (2019): 151–82.

Schaffer, “Instruments as Cargo,” 221.

Rowe, China’s Last Empire, 147.

Greg M. Thomas, “The Looting of Yuanming Yuan and the Translation of Art in Europe,” Nineteenth-Century Art Worldwide 7, no. 2 (Autumn 2008).

See W. G. Sebald, Rings of Saturn (New Directions, 1998).

Bruno Latour, War of the Worlds: What about Peace? (Prickly Paradigm Press, 2002).

Philip A. Clarke, “Australian Aboriginal Ethnometeorology and Seasonal Calendars,” History and Anthropology 20, no. 2 (2009): 79–106. Marisol de la Cadena, Earth Beings: Ecologies of Practice across Andean Worlds (Duke University Press, 2015). D. J. Hatfield, “‘Good Dances Make Good Guests’: Dance, Animation, and Sovereign Assertion in ‘Amis Country,’ Taiwan,” Anthropologica (forthcoming).

Charbonnier, “‘Where Is Your Freedom Now?’” 78。亦見 also Charbonnier, Abondance et liberté: Une histoire environnementale des idées politiques (La Découverte, 2020)。

Deborah Danowski and Eduardo Viveiros de Castro, discussing Davi Kopenawa, in The Ends of the World (Polity, 2017), 62–78.

Category

Subject

翻譯:陳榮泰(英譯中)