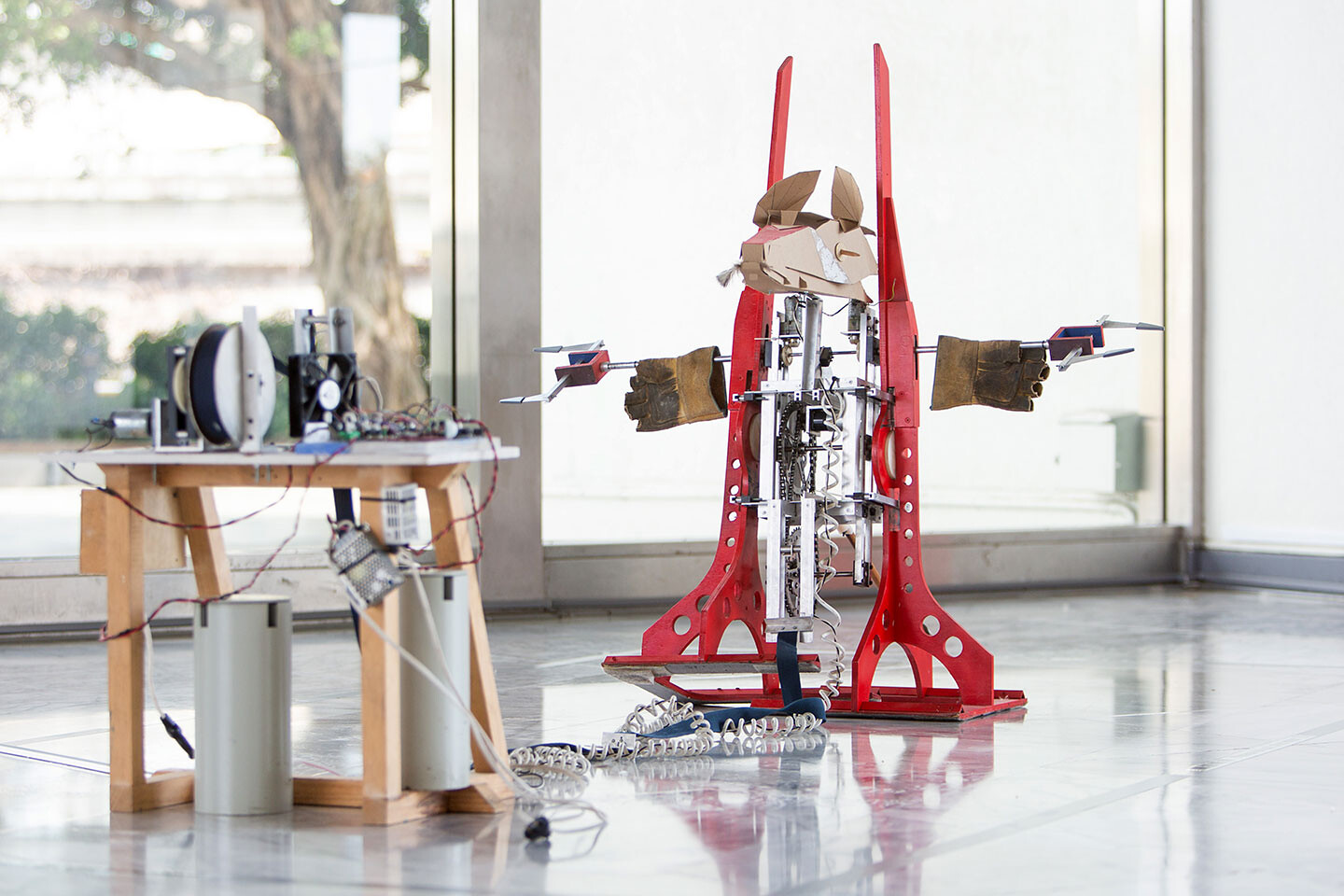

費南多.帕馬.羅迪給茲,《士兵(紅)》,2001,木構造、電子電路、感應器與電腦軟體,尺寸視空間而定。藝術家與臺北市立美術館提供。

當前險峻的政治局勢,跟史上地緣政治的緊張時刻之所以今非昔比,正是因為「地(geo-)」這個前綴詞的意義已截然不同。國與國仍舊相互傾軋,只是不在同一座地理舞台上。眼看事態的演變,與其說各國爭的是同一個世界,不如說是為「世界是由什麼組成」的定義而爭、一場包羅萬象的爭鬥。「自然」不再是地緣政治衝突的背景,它就是利害之所在。舉例來說,「氣候」對美國、歐洲、巴西,或中國而言,明顯不是同一個意思、不是指同一樣事物。其中一些國家唯恐氣候異變,招致天災,視之為莫大風險,屬當務之急。另一些國家只當它礙事,終歸會消弭。許多生態批評家筆下的「生態轉向」終究辜負了他們,沒能促進國與國的統合,結果反倒是新一輪圍繞著土地、水、空氣、資源和海洋的衝突。

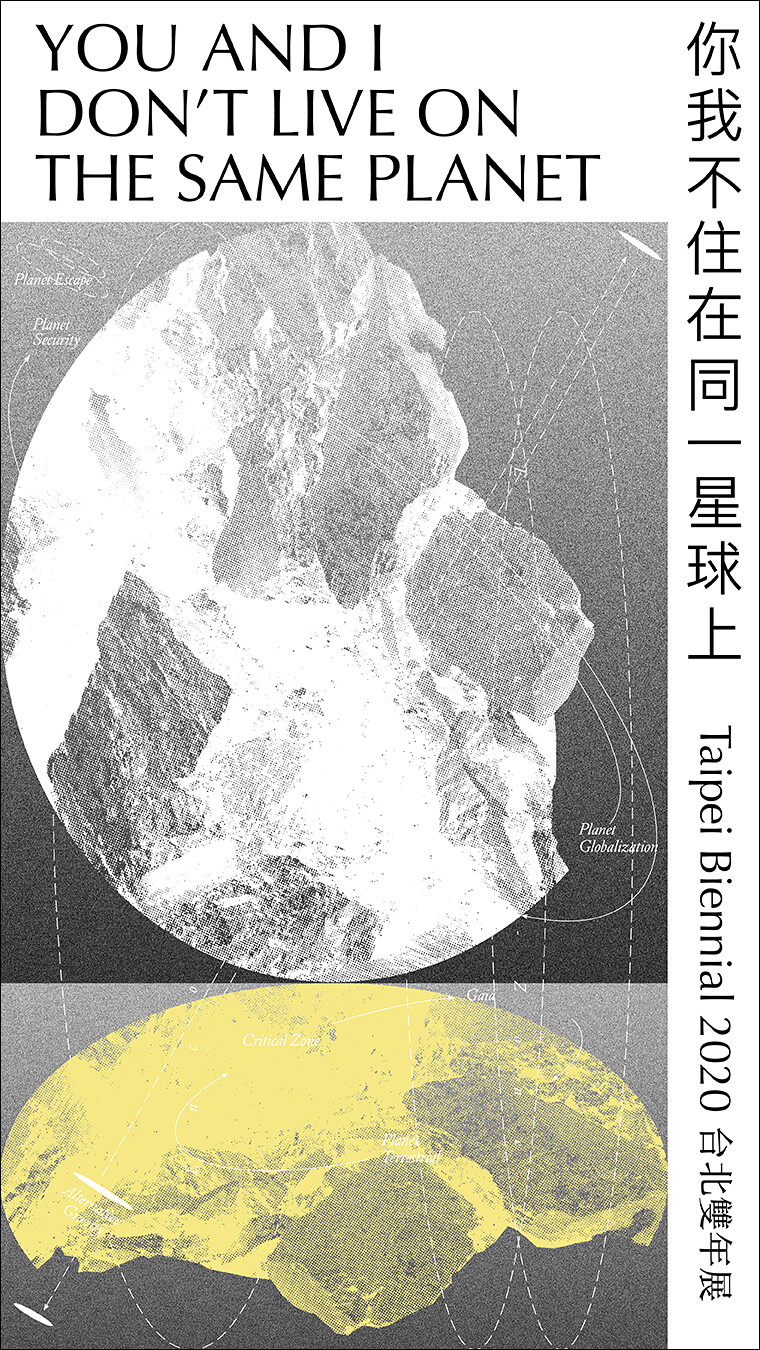

所以,我們用「你我不住在同一個星球上」這樣的措辭概括上述地緣政治定義的變遷,提出以下假說:如今,人們活在不同的星球上。沒錯,那些衝突發生在「全球」或「星球」的尺度,但是它動員了多個不可共量的世界,而不像過去只是對相同的自然界不同的想像。因此,我們目睹了衝突的大肆擴張以及政治的極端殘酷化。「國際秩序」按部就班地被拆解。怪的是,這種拆解以一種奇怪又不確定的方式造成一種矛盾的統合。可以肯定的是,這不像先前想像的所有人的解放(諸如過往的自由主義或是社會主義),而是旨在找出新穎方式以應對先前自然世界的一系列新計畫。

以至於,我們要為 2020 年的台北雙年展選擇詞彙的時候,與其談論行星之間的衝突,不如談論不同宇宙論之間的碰撞,因為問題可歸結為表達物質現實和社會秩序的不同方式。1轉念一想,拿星球這個形體作比喻, 勝過用「宇宙論」一詞,因為在星球的尺度上思考,就有可能把天體會給彼此施加影響(好比月球之於潮汐)這一點搬上檯面。占星術談的是星球的排列如何影響我們的情緒、行動和決定,但在這個情境中,影響我們行動的不是冥王星或金星,而是不同版本的地球。如今藍色彈珠獨具一格的影像,誠然已分成不同的世界,形成跟天體和諧毫無關聯的星座,但我們身陷其中,頭殼被土地的不同配置所產生的引力所牽引,每個非做不可的決定,都讓我們暈頭轉向。僅僅換一種新的辯證形式(意謂只有兩極),不足以描述上述處境。多重極點的配置才是合適的模型。所以我們虛構一座星象廳,試圖勾勒之。

不計代價執行到底的現代計畫:全球化星球

第一顆值得探索的星球,我們稱之為「全球化星球」。這顆星球是現代性拋出的願景所塑造的,「造就世界」就在那時成為推動它的主要驅力。每當有人講到發展、進步,談到文化間日益頻繁的「交換」,2我們就會感受到這顆星球的影響。迪切什.查克拉巴提(Dipesh Chakrabarty)主張,十六世紀歐洲人擴張版圖和科學革命,是「打造世界」過程的開端,其實一直到 1980 年代各領域的管制被迅速撤除,這段過程才以幾何級數的規模加劇。3事實上,當代對這顆全球化星球抱持的想法,多來自新自由主義的宇宙論,大家都知道,市場「看不見的手」是其座右銘,雖然地球上萬物交織,仍被視為一件動也不動,靜待人們開採其資源製成商品的物體。這樣的現象當然不只出現在英語圈或西方。1970 年代晚期,中國開放外國投資,「將全球造成一個世界」4這股驅力就愈演愈烈。儘管全球化星球造成不平等大幅上升,多種形式的新殖民主義高漲,人們還是繼踵而來,尋求不受限制的成長。行星限度固有種種限制,在全球化星球的格局下都被擱置,稍後再應付。全球化星球在歷史上和當代的影響深遠,因此我們接下來探索的其他星球,都按其因應全球化星球的方式來定位自身。

尤拿斯.史塔,《史蒂夫.班農:宣傳大業的梳理與回顧》,2018—2019,裝置,尺寸視空間而定。藝術家與臺北市立美術館提供。

退出共有世界,然後築一道牆:維安星球

對全球化星球的理念和暴力感到失落,或覺得遭受背叛的人,概括他們的反應,是去討一塊地、一道邊界或一座避風港,讓自己可以安穩生活,不受其他也遭背叛的人侵擾。這是極端民族主義提出的論調,如今此類運動已在全球許多國家站穩腳跟。這股吸引力是從第二顆星球冒出來的,也就是我們所謂的「維安星球」。一手塑造這場運動的人當中,史蒂夫.班農(Steve Bannon)值得我們留意,此人是唐納.川普(Donald Trump)的前首席策略長。諮議政事之外,班農還執導多部為另類右派政治宣傳定調的紀錄片,為維安星球塑造品牌、鋪排新形象。這些都被尤拿斯.史塔(Jonas Staal)仔細耙梳,其作品就是班農作品的政治宣傳回顧展。史塔有條不紊地剖析極右翼政治的宣傳機制,而這些機制為行將淪喪的世道描繪出一幅陰鬱的形象。依照班農自稱為「促動電影」的這些影片,未來將深陷經濟危機、伊斯蘭基本教義派、文化馬克思主義和力主全球化的菁英所奉行的世俗享樂主義,只有強人才能充當壁壘,來捍衛家庭價值觀、基督教信仰、軍事力量,當然還有美國的經濟:班農將這一切總括界定為「白人基督教經濟民族主義」。5我們認為這就是史塔的作品,《史蒂夫.班農:宣傳大業的梳理與回顧,2018–2019》切中要害的原因。史塔沒有以批判打臉民粹領袖,而是詳細說明這套政治宣傳為什麼醉人,而其醉人之處,就是危險所在。最值得注意的是,他讓我們看到多個視覺意象是怎麼在班農製作這些紀錄片的十四年間反覆出現,像是預示「自然」的風暴意象,進而是衰退逼近,勢不可免;又好比掠食動物的形象,就被拿來隱喻全球化中的菁英攻擊落單的極右派政治人物。

對班農作品的回顧特別關注他的「整體藝術」(Gesamtkunstwerk):位於亞利桑那州奧拉克爾的「生物圈二號」地球系統科學研究院(雙年展亦有展出此計畫的模型)。班農於 1993 年擔任該院的執行長。這座圓頂覆蓋的園區,佔地超過一公頃,裡頭是世界最大的人造生態系,其設計目標是測試人類和動植物在一個可如法炮製的封閉空間中的生存能耐,是班農對未來星際殖民的構想中不可或缺的一環。這個計畫失敗了。別的先不說,氧氣含量降得太低,不從外界導入空氣就沒辦法呼吸。6論財務,這項計畫也是場災難,班農的解決之道是去找哥倫比亞大學再要資金,只是這裡有個意味深遠的翻轉:這個「生物圈二號」的目標,不再是探索殖民異星的可能。反之,照史塔的描述,園區會用作執行氣候變遷的空間。把這項事實考慮進來,川普政府於 2017 年退出巴黎氣候協定,班農在川普政府中的角色就更讓人意外了。此事表明,跟班農一樣受維安星球的拉力而靠攏過來的人,不見得對氣候的諸多難題一無所知,也不見得是一味否認。他們感覺到腳下的土地流失,明白在火星上創造定居的條件是緣木求魚。這當頭,他們選擇從共有世界退出,遁入經濟和族群的屏障之後,對史塔所稱的「另類右派生物圈」上下其手7。

范柯.荷瑞古拉芬,《腐敗的空氣——第六幕》,2019,複合媒材裝置,尺寸視空間而定。藝術家與臺北市立美術館提供。

要是地球注定完蛋了,那我們閃人吧:脫逃星球

我們立意探索的第三顆星球是「脫逃星球」,它只跟一小撮特權人士有關。他們老早就不否認氣候浩劫了,對他們來說,要緊的是藉著超人類主義的計畫從身體出走,不然就是殖民火星,離開地球。要是開發這些高科技的鋪張玩意兒要花太久時間,那選擇比較平易近人、土法煉鋼的解決方案也未嘗不可:找個估計受氣候崩潰影響較小的地方,在地下深處蓋碉堡。這顆星球的拉力在范柯.荷瑞古拉芬(Femke Herregraven)的作品裡是看得見的。荷瑞古拉芬的裝置《腐敗的空氣——第六幕》邀請觀者踏入上述生存主義碉堡之一,探索一間想像中浩劫到來時的小型生活空間「避難室」。裝置的門一開,訪客進入一間沒有窗戶、點著藍色螢光燈的房間,房裡充滿橫過空間的金屬結構。房裡備有基本的家具,像是擺在塑膠板下以防受潮的兩張床,補給用水,還有書,好比保羅.維希留(Paul Virilio)的《碉堡考古學》(Bunker Archeology,1975)》。這空間久無人居,卻有三隻古怪生物的化身:象鳥、三葉蟲和蜥蜴,全都絕種了,顯示在一面螢幕上。拜高精度掃描而成的數位模型所賜,牠們重新「活」了過來,根據藝術家勾勒的情境,你一言、我一語地交談起來。牠們的對話屢屢提到一個角色,不在場卻更耀眼,他是「末人」,也是這處空間的所有人8。「末人」應理解成某種先知般的人物,但終歸沒有帶來救贖:「他一到,我反而會更無聊」,數位三葉蟲說。活在一顆「寂寞星球」上有什麼意義?牠想不通。9

Milliøns建築工作室(澤娜・柯瑞騰 & 約翰・梅)+基爾・莫+彼得・奧斯伯恩,《建築的鬼田》,2020,裝置,尺寸視空間而定。藝術家與臺北市立美術館提供。

尋找一種著陸的方式:實地星球

為了讓整顆星球都過上美式生活,全球化星球的現代化計畫將攫取數倍於地球的資源,終究會走投無路。諸星球彼此交織、難分難解,維安星球因此不切實際。脫逃星球是場白日夢也就罷了,還教人沮喪,畢竟人要往哪裡去?去向哪顆星球?我們在尋覓適合人類居住的地方。有許多不同的名字,都能用來指認那個地方,只是在這篇專文的文脈下,我們稱之為「實地星球」。

跟之前提過的星球相比,實地星球多有不利。理由很多:實地星球的輪廓、觀感,還有讓人心生嚮往的模式都不夠清晰,遠不及包裝俐落、行銷犀利的全球化和脫逃星球,也缺乏維安星球精心鋪排的政治宣傳手法。實地星球試圖創造一種宇宙論,只是,套約翰.特瑞許(John Tresch)的概念,還欠缺「宇宙圖」(cosmogram): 在地球本身有限的星球尺度和資源內,富足的意思可以是什麼?這套表徵即是實地星球的宇宙圖。10

要發展在地進路的雛形,第一步就得換掉地球的經典形象 。將那從遠方望見、穩定、象徵全球治理理想,也讓人過目不忘的藍色彈珠,換成對當代此刻而言更實際、更適切的東西。全球化星球的終極理想,是仰賴全球治理解決生態變遷造成的問題,但一廂情願是行不通的。美國的分裂,歐洲在其區區規模上搞邦聯都自顧不暇;誰還留戀跨大陸統一體,這些近期的例子都是當頭棒喝。

科學家口中的「臨界區」(Critical Zone),也就是靠近地表的上層,這一帶有形形色色的表徵,或許能取代球體的形象,我們不妨投入其中看看。如果把地球比作一顆橘子,臨界區就是橘子皮,水、土壤、岩石、植物和動物在這薄薄的一層裡交互作用,創造生命的必要條件。粗略來說,臨界區是我們頭上三公里、腳下三公里的範圍,跟地球一萬二千七百公里的直徑一比,簡直薄得不像話,但生命偏偏就滋長在這片封套裡面。11

正因如此,科學家不會是在整顆球體的尺度上研究臨界區,不是使用如地球系統等科學的模型。反之,科學家從一組一組劃定界線的觀察站研究臨界區。尺度拉得那樣近,多樣的過程交互作用,來自不同科系背景的科學家試著把箇中因果梳理得更明白。每處臨界區變化多端又千差萬別,所以科學家嘗試把這處觀測站所見到的現象,跟下一處的作比較,企圖更深刻地理解我們所知的一切生命形式棲居的這薄薄一層。

套地球化學家傑宏.葛亞代(Jérôme Gaillardet)的說法,要在星球的尺度上理解臨界區如何運作,那麼觀察站的數量就必需跟醫院急診室裡的器材一樣多。12這種器材組成的網絡,顯然談不上讓地球受惠,但就有一處重要的觀察站位在台灣的太魯閣,堪稱這類觀察站的一個完美的例子。藝術家蘇郁心跟隨兩組科學家到太魯閣一個地理動力特別活躍的觀測站。13她的作品《參照系一》和《參照系二》採取她稱為「由內」而觀的方法,考察觀察者的位置,以及他們的器材在戶外觀測站裡的位置。藝術家擷取兩種不同的方法論,分別來自尤拉(Leonhard Euler)和拉格朗日(Joseph-Louis Lagrange),以探索觀察者和他們的研究「對象」間的關聯。這兩位十八世紀的數學家定義了不同的「參照系」,今日的臨界區科學家進行觀察時仍舊襲用。在尤拉定義的參照系裡,觀察者的位置固定在空間中,得以從單一觀點作觀察。不過在拉格朗日的框架裡,觀察者跟著對象移動,因此是相對的。14

蘇郁心,《參照系 I 》(影像截圖),2020,雙頻道錄像,尺寸視空間而定。《參照系 I 》作品由德國卡斯魯爾藝術及媒體科技中心與德國亥姆霍茲波茲坦中心共同製作。資料來源:德國地學研究中心資料庫,太魯閣國家公園影像資料庫,交通大學防災與水環境研究中心。

蘇郁心的影片結構在尤拉和拉格朗日的參照系間切換,一部分是從固定觀點(一架放在河裡的水下 GoPro 鏡頭,還有一架鏡頭放在靠近河岸邊的水文測站上)拍攝的影像,另一部分是從移動觀點(一架無人機和一具手持攝影機)拍攝的影像。這具錄像裝置具有感官感知的風格,佈置得讓人容易沉浸其中,得以避開固定的「主/客體關係」。斜擺的螢幕環繞訪客排開,所以訪客不是置身作品「之前」,而是被作品「統括」在內,呼應臨界區內部的觀察者位置,總是在地球這層皮膚「之內」,在世界的血肉之內,無法逃脫或退出,立於在地的位置。

人棲居在地球上的方式千差萬別,我們應當根據實地星球將之一一載錄的能力來評判它。正因如此,臨界區裡大受侵擾的原住民群體所設置的另類「觀測站」,對我們來說格外有意思。來自南台灣排灣部落的武玉玲,她的作品就是典型的例子。2009 年,一個特別猛烈的颱風襲擊武玉玲的村莊,族人被迫遷到現在居住的禮納里部落。她想出一個引人入勝的方式,探問「居」與「棲」等問題。武玉玲以羊毛和布料創作雕塑,運用排灣族的「纏繞」(lemikalik)技法,將有機或植物的型態織在一起,織成一個又一個同心圓。她藉著這種技法將部落貴族的生命記憶織串在一起,造就一處持續對話與聯繫的場所。武玉玲本來從事珠寶創作,風災後,她覺得有必要「擴大規模」、創作大件作品,這樣在編織的過程中,她才能跟其他人同心協力,委實是重新創造了一塊社會關係的織物。人們難免用「強韌」形容她的創作特質,但我們先別貿然用此概念作結,畢竟「強韌」隱含著些許頑固和保守的意思;逆來順受,卻不從問題的根本釜底抽薪。15未來數年中,像排灣族人那樣,被颱風等氣候事件逼離原址的氣候難民,只會愈來愈多。就此而言,思考「居」與「棲」就格外重要了。

實地星球有一道無從迴避的難題:好像萬事萬物都不在正確的尺度上了。詹姆士.洛夫洛克(James Lovelock)和琳.馬古利斯(Lynn Margulis)的諸多發現裡,要旨是地球表面(即臨界區)是複雜的自我調節系統,生命形式(尤其細菌)的行動不斷修改系統裡的岩石、氣體、礦物、水、大氣層、土壤等每一個要素。然而,這個模型衍生的關鍵概念是,縱然是大尺度的變遷,仍是小尺度的元項和脈絡的結果。難處在於,把現象歸結成「全球」和本土的對立實在太容易了,若不想止步於此,要費點工夫才行。我們必須處理本土性,但不能侷限在本土裹足不前。我們有必要對我們擷取必要資源,卻視而不見的實地重新定位,而去定位供應我們日常生活所需的「鬼田」(引用彭慕蘭[Kenneth Pomeranz)的比喻)。16MILLIØNS 建築工作室、基爾.莫(Kiel Mo)和彼得.奧斯伯恩(Peter Osborne)提供給雙年展的一件作品,就凸顯出這一點。17如前述重新定位的實地,看上去會是什麼模樣?在《建築的鬼田》裡,他們扛起繪製這種實地的複雜任務。他們從 1958 年竣工、密斯.凡德羅(Mies van der Rohe)著名的紐約市西格拉姆大樓(Seagram Building)著手,從開採原料建大樓的第一刻,一直到時下營運,他們將其間的資料形諸視覺。礦物、能源、跟地殼的交互作用等過程,披及廣大的地域,MILLIØNS 團隊都予以分門別類。全球化跟可稱作「實地化」的過程間,有種種衝突,而建築是與這些衝突相稱的理想地點。

2020 年的台北雙年展,當然也在這些吸子間進退兩難。按雙年展的主題和消費的資源來講,從 1984 年以來它對不同題目提出了間接,毫無疑問是全球化的展覽:現代性的怪獸(Franke,2012)、人類世的提問(Bourriaud,2014)還有作為生態系統的美術館(WU、Manacorda,2018)。如果我們不只著眼於主題,而是根據一場展覽的物質產出而言,那麼參展藝術家涵蓋四十七個國家的雙年展簡直太「全球」,要讓這樣的展覽接地氣,那才是真正的挑戰。舉個例子,史帝芬.維列-波特羅、蔡明君和蕭麗虹在作品《儲回大地的藝術》中,嘗試找到某些方法,讓機構有可能「將照管文物的實務,拓展至非人類的自然群體」,18包括稽核雙年展的二氧化碳排放量,還有聚焦生物多樣的林地復育與保育工作,讓台灣大片退化的土地重現生機。此計畫的精神不是「漂綠」,也不是對一個複雜的問題提出輕巧的解決方案。退萬步言,雙年展的諸多矛盾中,其一是吸引來自藝術和文化旅遊世界的全球化群眾。所幸這項矛盾已不攻自破,我們必需歸功於 COVID-19 疫情!

外交:從虛構的星象廳繼續前行

走筆至此,我們多次提到我們的論點建立在如此的假設:人們較容易接受讓人有可能生活並行動的世界表徵。十六世紀的人明白了地球是圓的,藉著流通、貿易和帝國主義,他們發展出一套「塑造」世界的方式。把地球想成球體,也就是一件動也不動的東西,把這顆藍色星球表現成一顆巨大的撞球,誰還看得見生態圈變成三不管地帶。沒辦法跟全球化的理想相容的另類宇宙論,自始就沒有進入視野,難怪人們沒什麼辦法理解生態問題。所以我們才要明辨「製作世界」的不同方式、指出其間的差異,並承認還有許多不同的星球可以加入這座虛構的星象廳。

所以,當世人全面採取分裂的立場,一旦我們的殖民歷史打擊了普世主義的理想,一旦我們發現自己的處境輕易可被民粹主義的政治議程綁架,我們還有什麼出路?當務之急不是促進多重觀點之間的討論那麼單純,那樣做免不了會落入較舊的普世主義模式,從對同一個自然世界的多重觀點中間,尋求調和之道。此處的目標是探索替代的程序,不過前提是各方完全接受分歧遠比舊普世主義見解所預期的更深遠,接著才能尋求某種和解方案。又或許目標是讓世人了解:為什麼不可能找到和解方案,再從這樣的困局中擷取政治和倫理的結論。

我們缺乏共有的世界,所以想像不同的程序才是要緊事。因為程序至少能說明,為什麼各方不可能好好「坐在同一張桌子邊」。異議甚囂塵上的當頭,和平和戰爭是什麼?如果你我並不生活在「同一星球」上,為避免毀滅,探索這些世界碰撞的這種或那種模式就十分重要。一廂情願認定星球治理行得通,政治又愈來愈蠻橫,國際秩序逐步瓦解,世人在這當中進退維谷,所以我們訴諸外交的概念。當然,眼前這種局勢下,我們必須正視外交是否太虛弱。就舉一個例子:某間博物館正展出史塔對班農的回顧,這位政宣操盤手的事業夥伴聯絡館方,詢問史塔願不願意跟班農「辯論」,史塔拒絕了。他覺得促進人們對政治宣傳的識讀能力、打造對抗的力量,固然有其必要,可是替鼓吹維安星球的另類右派政宣操盤手搭台,他可不幹。班農主導的通訊網絡不幸比史塔的要大很多,掂掂份量,也就不難理解史塔的態度。外交不等於斯文的討論,千萬別搞混了。外交所帶出的見解令人信服:首先是因為戰爭與衝突前後需用的程序和手腕,在外交事務裡兼而有之,用外交描述當前局勢十分貼切。其次,正因為各方信服的權威不存在,才要談外交;值此「國際秩序」因四年的川普主義而千瘡百孔之際,外交說不定特別管用。第三,外交當然免不了有權力大小懸殊的情況,但只要有關方面一息尚存,在外交中就有談判的可能。全球化星球、維安星球和脫逃星球的拉力,會不會將實地星球吸進連光束都脫逃不了的黑洞?我們必須承認事態嚴峻,但終究尚未發生。

即使新氣候體制拱出的議題會引發分歧,我們的目標不是坐以待斃,卻也不是操之過急的整合。操之過急的整合,恐怕會落入前面描述過的陷阱,亦即訴諸道德的論點會癱瘓我們的努力,讓我們無從打造一種政治,知道如何分辨具體利益,而哪些具體利益值得捍衛。出於這樣的顧慮,我們主張「外交新碰撞」是必要的。連相同的土地、相同的大氣層都沒有的迥異人群,如何投入這樣的碰撞?光是想像這個情況都是棘手的問題,而這也是我們為 2020 年台北雙年展策展,以及在本期《e-flux》專刊所嘗試處理的問題。

請參考展覽手冊《你我不住在同一個星球上》,馬汀.圭納與布魯諾.拉圖為2020台北雙年展所作。

須知台北雙年展始自1984年,自承其使命是提倡國際展覽。因此這顆星球也最直接地影響雙年展的構想,以及雙年展對「世界性」(mondialité)的理念

參見本期查克拉巴提的文章。

查克拉巴提。

Jonas Staal, “Propaganda (Art) Struggle,” e-flux journal, no. 94 (October 2018)

Bettina Korintenberg, “Life in a Bubble: The Failure of Biosphere 2 as a Total System,” in Critical Zones, ed. Bruno Latour and Peter Weibel (MIT Press, 2020), 185.

取自史塔跟兩位作者的私人談話。

參見 Simon Sheikh 最近一篇專文,他在文中探索這位末人的其他形象:“It’s After the End of the World: A Zombie Heaven?” e-flux journal, no. 113 (November 2020) →。

參見2020台北雙年展網站→。

參見特瑞許在本期的文章:“Cosmic Terrains (of the Sun King, Son of Heaven, and Sovereign of the Seas).”。

參見 Bruno Latour, “Seven Objections Against Landing on Earth,” in Critical Zones.

取自葛亞代跟兩位作者的私人對話。

我們感謝亥姆霍茲德國地理研究中心,特別是 Niels Hovius 和 Jens Turowski,以及舞鶴和霧鹿的交通大學防災與水環境研究中心,他們協助促成本計畫實現。

Bastian E. Rapp, “Conservation of Mass: The Continuity Equation,” chap. 10 in Microfluidics: Modelling, Mechanics and Mathematics (Elsvier, 2016), 265–77.

「拒絕」強韌這個主題,參見下文相關段落:“Nous ne voulons plus être appelés résilients” in Matthieu Duperrex, “Arcadies altérées, territoires de l’enquête et vocation de l’art en Anthropocène” (PhD diss., Toulouse University, 2018), 275–80.

《大分流:現代世界經濟的形成,中國與歐洲為何走上不同道路?》

MILLIØNS建築工作室由澤娜.柯瑞騰(Zeina Koreitem)和約翰.梅(John May)組成。

參見2020年台北雙年展網站。

Category

Subject

翻譯:李屹