I

布魯諾.拉圖、林怡華、和馬汀.圭納在2020台北雙年展為我們所描繪的前景令人驚心:「我們正見證衝突的大幅擴展、和政治的極度粗暴化。『國際秩序』被系統性地瓦解……我們缺乏一個共同的世界。」如今的分歧是如此嚴重,甚至連和平與戰爭都難以定義。「為了免於毀滅……探索其他可能的碰撞模式至為重要」,然而我們的探索無法預設總攬全局的權威,因為這個權威正是如今不復存在的東西。「當前的要務並不僅止於促進多樣觀點之間的討論,因為這不可避免將落入普遍主義(universalism)的舊模式」,徒勞無功地嘗試化解「同一個自然世界的各種不同願景。我們的目標……是探索達成某種協議的其他可能程序,但在這之前,必先要接受分歧的程度會遠比舊的普遍主義者所設想的還要嚴重。」這是拉圖、林怡華和圭納的「外交新碰撞」代表的意義。1

拉圖三十年前以《我們從未現代過》開始他對當代危機的診斷。2這是個複雜而持續進展的計畫,一方面反映了作為共同基礎的穩定自然(他稱之為蓋婭〔Gaia〕)的移位。另一方面,他也是回應現代性帶來的政治僵局,這在英語世界尤其嚴重。他2017年的《著陸何處?》直接回應的,就是2016年的雙重危機:英國脫歐和川普。3

不過拉圖對當代診斷的另一股脈絡讓我們明白他對「外交碰撞」的堅持——那就是卡爾.施米特(Carl Schimdt)的研究。同時也是在這一點上,這個診斷誤導了我們。重新召喚施米特對脫胎於歐洲二十世紀初暴力的自由主義現代性所做的批判,既闡明了我們如今的僵局,也讓它益發複雜。如今是把施米特的批判「省級化」(provicialize)的時候。同時,這也是把美國一小撮權貴菁英無所知、否定氣候的策略,放在其歷史位置的時候。伊隆.馬斯克(Elon Musk)的火箭或許佔據了新聞頭條,不過拉圖名之為「脱逃」(escape)、或「出路」(exit)的策略是條死巷。這個事實不論是對歐盟、對中國、以及各個擁有最強勢發語權的全球資本都是明顯易見。我們大有理由相信,深遠的轉變正在打破過去三十年來界定我們現況的僵局。這並不是說,我們不是面對一個朝災難而去、分裂而不平等的世界,而是說,關鍵的行為者和協商的規則正在轉變。

II

以外交回應我們現今的危機,是具有深刻意涵的決定。拉圖在別處曾形容這是:

最困難的問題,真正會製造分化的問題:你是否認為,在生態議題上站在對立面的人們……是非理性的存有,必須被……管訓,或許懲戒,或至少予以啟蒙和再教育?也就是說,你是否相信你所做的是……以上級機關之名,執行警務或維護和平的工作?或者你認為他們是你的敵人,必須透過審判予以擊敗,但其結果在你取得勝利之前仍未可知?也就是說,不管是你或他們,都無法援引更高層級與更早先的事例來仲裁爭議?4

這個問題設定是直接借自施米特。正如它警告的,正是執行治安任務,「以理性、道德與盤算之名而發動『正義』之戰,才會……帶至無限制的殲滅。」5他們不受禁制的暴力,類似於「自然」所遭受的暴力。如今威脅我們的是「為了令『全球』(Globe)繼續存活而發動全球大戰」,它:

將比所謂的「世界大戰」還要慘絕人寰。若要限制戰爭的規模、時間與強度,我們唯有同意共同世界的組構尚未完成,「全球」亦不存在。我們如何決定這些限制?透過接受有限:關於政治和科學的有限性,也包括宗教的有限性。6

它們是我們「外交碰撞」的輸贏賭注。這也是我們必須避免為終極協議製造緊張的原因。

假如我們錯過這交叉點⋯⋯我們將重返無止境的戰爭,為存在的烏托邦式基礎開打……過去據說因國家保護才避免的宗教戰爭會重返我們身上……即以捍衛自然之名而發動宗教戰爭!7

於是拉圖在「吉佛講座」(Gifford Lectures)向我們提出了末世的問題:我們正迎向「什麼樣的新『三十年戰爭』」?8

答案呢?再回到施米特。歐洲在十八和十九世紀,以歐洲公法(jus publicum Europaeum)為框架,在外交裡找到了無止境宗教戰爭的解答——一套國家之間的穩定秩序,即接受彼此的存在和無可抹滅的差異,因此尋得不消滅戰爭但限制戰爭的方法。對拉圖和他的同僚們而言,這是我們當今的挑戰:「『地族』(the Earthbound)可有辦法發明出歐洲公法的接替者,以便限制這另一場即將到來的戰爭?……施米特極為精準地稱之為『空間秩序戰』(Raumordnungskriege)的戰爭」。9

人們很難抗拒不對施米特進行歷史批判,細究他身為納粹政治理論家的災難性傳記,揭露驅使他對現代歷史做出奇特敘述的滿腔怨怒。不過我們此處的重點應該是,這一連串看似合理而非刻意造作的推論,如何導引到它的結論,認定我們當今的僵局主要應透過外交解決,而不是(例如)靠民主審議、法律、規範、或警察。

毫無疑問,我們有必要和施米特一起認識到,在一個沒有至高仲裁者的世界裡,政治—外交—戰爭這個三胞胎發揮調節衝突功用的方法。這樣的秩序,明顯不同於以預設一個上位的宗主、或是以自然法或經濟法的知識為基礎的秩序。基於方便,或許我們可以先把一個歸類為以權力平衡為基礎的秩序,另一個是立基於霸權的秩序,不過下一步的問題比較大——首先,施米特宣稱這兩種秩序有著根本上的分別,其次,在他有違直覺卻引人入勝的概念裡,他認定一個多元主義的「歐洲公法」對暴力的約制,要比在必要情況下強行建立的公義秩序更可接受。這兩套秩序最終都將戰爭納入。誠然,以正義之名發動的戰爭有些是毀滅性的,但並非全部。而且很顯然,不是所有毀滅性的戰爭都是公義之戰。事實上,施米特的「歐洲公法」認可如此的戰爭,並藉它邊界之外毫無約束的暴力而得到保障。

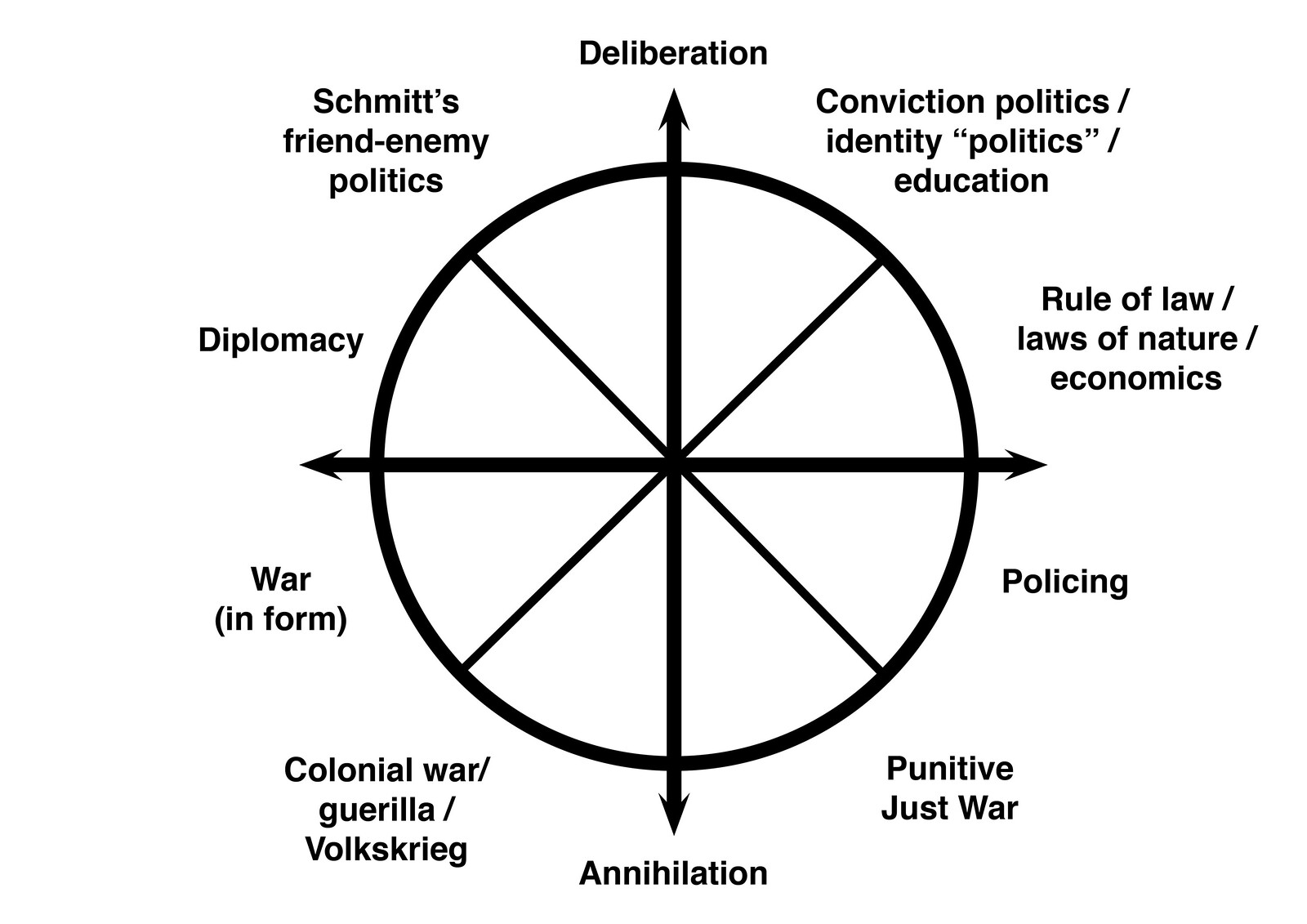

施米特具啟發之處,在於他迫使我們面對一個無指派仲裁者的世界中的現實。但當他把這個狀態絕對化,並以特定偏見把毫無約束的暴力歸咎於霸權式的秩序時,他成了滿腹怨懟的意識形態空想家。為了擺脫施米特錯誤的命題,且讓我們捨棄他的二元對立,把外交放在秩序模態的圓圈——或許是個羅盤——之中,讓它可朝任一方向移動,同時也容許畫出交叉的連接線,這個圓圈,事實上似乎比施米特末世論的兩極對立,更加能忠實體現拉圖和他的合作夥伴們的精神:

在一邊,你有的是「歐洲公法」,在另一邊則是自由主義霸權。二者都是保障秩序的方法,也都各有其災禍。但是一旦我們結束熱切辯論,看出二者的差異之後,我們也可以接受,它們實際上並非截然不同。他們都有導致災難的共同可能性:從外交或從正義滑落至毀滅。同時我們也可以確認,這圓圈不只在「底部」閉合,也會在「頂部」閉合。在外交、政治和立法之間,可透過協商和集體決策建立一個通道。這把我們帶回策展論述裡,被拉圖、林怡華、圭納倉促否決的可能性:「在多樣觀點之間的討論……將會不可避免地落入普遍主義的舊模式。」讓我們在「不可避免地落入舊模式」之前暫停一下。這不正是我們試圖擺脫的那種現代主義姿態?10為何要用如此過時的簡單標準,來預先判斷在未來什麼能奏效,或不能奏效?

真正的挑戰不在於選擇站在哪一邊,而在於協商要如何把議題分派至這個圓圈中的選項。施米特有他棄絕霸權的理由。不過,為何我們要讓這個診斷「恥辱的半世紀」(借用中國常用的說法)而受創的德國國社黨員的黑暗歷史想像,關閉我們未來的可能性?為何要放棄我們或許可以在這圓圈上移動的可能性,藉由外交而避開戰爭、坦率承認敵友、透過協商創造出——不管是多麼臨時性的——有規範約束的共同機制?這不正就是1945年以來的歐洲歷史,拉圖本人想要著陸之處?引用卡爾.施米特的同時,在氣候危機真正構成「受影響的人類」 (affected humanity)的普遍性——一個「壞的普遍性」,但終究是個普遍性——的時刻,我們棄絕了國際正義的想法,這難道不是個苦澀的反諷?11]這帶引我們接下來談的脫逃,或者出口。

III

回想一下在《著陸何處?》裡,拉圖對我們當代危機的起源所做的尖銳分析:

一大部分的上層階級已做出結論,相信地表上不再有足夠空間給他們和其他的住民。因此,這些上層階級知道無須再惺惺作態,無須假裝歷史仍將邁向……全人類變得同等富足的世界。從1980年代起,上層階級便不再打算領導世界,反而跑到世界之外尋求庇護……擺脫一切團結的包袱:於是才有去管制化;他們也知道,必須建造出某種黃金堡壘……貧富不均於是加劇;他們還知道,為了隱瞞自己想逃離共同世界的卑鄙自私心態,就一定得駁斥將引發大逃亡的威脅:於是便否認氣候突變。12

這可不是外交的辭令。這是個相當於氣候的紐倫堡審判。在拉圖毫不留情的解讀中,脫逃者是全體之敵。那些打造太空船的人把自己的意圖顯露無遺。閱讀拉圖冷酷的字句,怎能不讓人聯想到漢娜.鄂蘭在《平凡的邪惡:艾希曼耶路撒冷大審紀實》苦痛的結論?對艾希曼的終極起訴罪名是「你支持並執行了不願與猶太民族和其他一些民族共享一個地球的政策。」13鄂蘭的結論是什麼?我們對艾希曼這樣的人是否要進行外交協商?當然不要。我們應該將他們從藏匿處拖曳出來追究其責,即便在被告席上他們只能語無倫次地說一堆陳腔濫調。14

我們無法與脫逃者分享星球。我們必須禁止私人噴射飛機旅行,和殖民火星的幼稚想法,因為它們不是生活方式的選擇,而是反人類的罪行。而且,恣意從事這類行為的人們如果腦筋夠清楚,他們也會選擇接受法律的保護。因為另類的選項很顯然是如「匿名者Q」(QAnon)這類的暴民正義。想想看,關於傑佛瑞.艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的「蘿莉塔特快」私人飛機上的種種駭人傳聞。畢竟,什麼樣的人還需要自己的私人飛機?這群蒙羞的王子和前總統們,他們飛上天打算做什麼?

錯誤並不在於把脫逃的鼓吹者當成「非理性的存有,必須被……予以管訓,或許懲戒,或至少予以啟蒙和再教育。」我們無法與每個人、對每件事進行協商。有些問題可以、同時也應該委派到法律的領域,另一些則交給經濟。錯誤在於,在如此做之後,就認定我們已經解決了所有的問題。錯誤是在於,認為這整場危機可以簡化成良好治理(good governance)的問題,而非政治問題。錯誤是在於,把部分和整體混為一談。把脫逃者定義為大家的公敵之後,我們可以開始與其他的人們,對真正重要的問題進行協商。意思是說,對過去三十年來真正出錯的部分進行詮釋。

IV

基於顯而易見的理由,對於美國氣候政治的批判,焦點放在否認氣候變遷的醜聞。不過,氣候倡議者全神貫注於氣候否定的問題,不也是反映了對「氣候真相」病態的執著?我們很容易驟下結論,認定若非真相被如此可恥地動搖,我們應該已做出一些進展。但事實不必然如此,因為這是當脫逃的出口因為氣候的真相被建立而封堵,問題的嚴重性才真正變得清晰分明。它並不是巴黎協議後的未來挑戰,它從一開始就是關鍵的基本問題。

如果以氣候否定論來定義1990年代的僵局,將是一種誤解。當然,埃克森石油和共和黨的否定派的確從中阻撓。不過,美國拒絕批准京都議定書有其他的理由。主要的考量是,美國國會堅持,任何美國簽署的協議,必須對所有人都有約束作用,特別是中國。

美國精英階級如今對於1990年代美國有關中國的決策正痛苦地重新進行評估。他們是否犯了歷史性的錯誤,誤信「歷史的終結」和政治與經濟的大融合?15但至少在氣候方面,他們稍可自我安慰一番。他們從非天真之輩。當梅克爾在1995年柏林的COP1(聯合國氣候變化綱要公約締約國第一次大會)推動「共同但有差別的責任」,代表柯林頓政府的美國協商人員以真正的外交人員姿態解讀情況,拒絕對氣候正義感情用事。歷史並不容爭辯。就碳預算而言,西方的「土地佔取」(Landnahme)已是既成事實。他們想要討論未來,就不能不討論到中國。在中國和印度的堅持下,他們被豁免為「非附件一國家」(non-Annex I countries),這為美國的正式簽署樹立了無可超越的路障。在氣候政策上,美國的策略一向是從地緣經濟著眼。

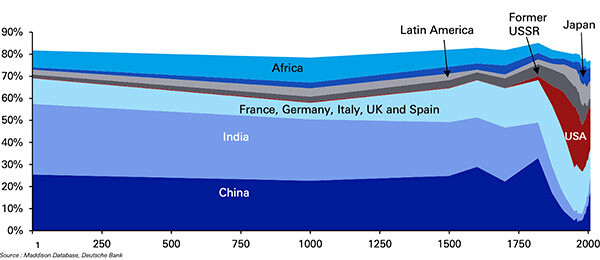

如果說大加速的曲棍球棍曲線,是定義我們當今時刻的曲線之一,那麼另一條則是安格斯.麥迪森(Angus Maddison)的全球GDP曲線:

拉丁美洲; 前蘇聯; 日本; 非洲; 法國、德國、義大利、英國、西班牙; 美國; 印度; 中國.

權力轉移:西方主宰全球經濟的歷史性異變正快速地反轉。上圖所示是以購買力平價為基礎的全球GDP占比。

要消解這張圖的戲劇性,你可以主張它所展示的,是全球化和大融合的自然效應。但是標誌我們當下時刻的,正是大融合的天真故事已演變為多極體制(multipolarity)的歷史性危機。西方霸權的時刻是個夾注號。如果不把全球權力平衡的歷史性轉變納入考量,你將無法公平處理我們當前的「矛盾統一」(paradoxical unity),及外交協商的條件。

如果當下真正具決定性的動盪因素,是自然不再是政治的局外物(an outside),那麼第二個動盪因素則來自第二自然——也就是經濟——已開始動搖國家的秩序。不僅是類似2008年和2020年的經濟危機需要國家干預。即使在世界經濟運作良好——或特別是當它運作良好時——總合的、不平均的成長挑戰了既有的國家權力結構。這是追溯自十八世紀「貿易的猜忌」(jealousy of trade)的問題,而自由主義則被認定是它的解方。不過自由主義始終是按照未明言的假設運作。全球經濟成長可視為普世的恩賜,其理由在於它並沒有擾亂一開始是英國、其次是美國的全球霸權所支撐起的纖弱全球秩序。在過去十年,這個信心已然崩潰。不只是藍領的民粹主義,連五角大廈的美國軍方也對全球化抱持懷疑。

正是在這裡,外交,按照其最古典的定義,成了當今的絕對秩序。不過接下的問題是,如何定義參與者。

V

迪佩什.查克拉巴提(Dipesh Chakrabarty)不久前與拉圖的對話中,他堅持主張在歐洲中心論的現代化方案之外,我們也必須把印度和中國視為「一個反殖民、具現代化想像的行星性政體(regime of planetarity),它毫無隱晦地承認對歐洲的負債,但仍主張它的主權和反殖民價值。確實,這是人類中心論的(humanocentric),但也是堅決反帝國主義的。」16

查克拉巴提點出了重點。不過他對解放行星性(emancipatory planetarity)的分類,模糊了印度和中國根本上的差異,這個差異在過去底層研究(subaltern studies)曾經非常受重視。中國今日的政權是由全面性的戰爭,和社會、經濟革命鎔鑄而成。它的政權透過與美國的策略結盟、及天安門的暴力鎮壓得以穩固。它不只是文化大革命的所在,同時,即便晚近到1980年代,它仍是人類史上最大規模的生命政治實驗——「一胎化政策」——的地點。隨後,它成為人類物種史上最激烈迅猛經濟成長和物質轉變的劇場。在1997年的京都,那些不合作的美國人有一件事是對的:世界在另一場大加速的邊緣,而它全和中國有關。

不過這裡有個真正的驚奇。如果說一部分美國的執政階級亟欲把解除管制、不平等、以及氣候否定打造成脫逃的策略,那麼中國的權貴菁英們為何不也做這明白容易的選擇?一開始,氣候正義的論述是讓他們「擁有」(“own”)議題,以對西方做出批判的關鍵。不過2009年哥本哈根標誌了這條道路的終點。中國的排放激增,超越了美國。美國堅持要達成協議。會議在混亂中結束。在此時刻,中國大有可能把氣候政治視為西方陰謀而予以揚棄。17民族主義的憤慨情緒短暫出現騷動,不過隨後中國的氣候懷疑論者沈默了,或許是因為政治審查、或是因為信念不足。北京首先在巴黎簽了字,接著是2020年9月22日,習近平向聯合國大會宣布:在2060年之前達成氣候中和(climate neutrality)。

我們或許永遠不清楚到底發生了什麼事,不過我們可以假想一個類似於拉圖對1980年代美國所推想的情境。我們可以想像在北京可能出現像這樣的對話:「中國共產黨即將邁入它第二個百年。面對新冠病毒,我們已經展現我們治理模式的優越性。我們正在新疆履踐我們的意志。我們正在終結『一國兩制』。我們政權的重大威脅實際上是洪災、沙漠化、以及危急的水缺乏。我們手中掌控了大部分的氣候公式。透過『一帶一路』我們正在126個其他國家打造能源基礎設施。決定顯而易見。套句列寧同志的說法,未來就是習近平思想加上電氣化。」

習近平在聯合國大會的宣告說明了,事實上,整個過程是在等待中國。自全球氣候會議肇始以來,第一次有主要排放國配合減碳的議程。終於,現在可以開始真正的對話。

但是,其他人會怎麼回應?

如拉圖所說,歐洲不配擁有第二次的機會,擔任探索地表極限的主要試驗所。18它配不上,同時也持續不了太久——「省級化」的歐洲已經被再次省級化。讓我們期待歐洲人能好好接受。

更重要的是美國人的回應。在寫作本文的時刻,拜登的勝選或許涉及到回歸歐巴馬時代溫和的綠色議程。但我們可能需要觀察圓圈中其他的點,來理解美國最重要的轉變,因為選舉政治的重要性可能比不上市場。

回到2015年,拉圖深受重大時刻的衝擊,當時的英格蘭銀行總裁馬克.卡尼(Mark Carney)警告主要金融機構:「懇求大家查看,如果巴黎會議達到2度的協議,所有這些大型投資會發生什麼事,因為這些投資將變得一文不值。」問題並不在於石油的短缺,而是發現自己受困於數兆美元閒置的資產。拉圖宣稱,這是「『大地之法』(nomos of the Earth)降臨的時刻,因為這是關於法律術語和概念的問題,它落在物理的資源上,豐饒的資源並不受其客觀限制所侷限……而是受限於代表這個未來的……「公共法」(jus communis)。」19

之後五年過去了,爭論仍在持續。在習近平於聯合國演說的前一週,「氣候行動100+」這個成員代表全球投資人總計47兆美元資產的遊說團體,宣布將對161家最大的公司——這些公司的工業溫室氣體排放佔了全球近80%——在2050年之前達成「淨零碳排」(net-zero carbon emission)的進展作出評判。20當然,任何這類的宣示都有企業「洗綠」(greenwashing)的成份存在。不過這也可以被解讀是大型資產管理人如貝萊德(BlackRock)和品浩(Pimco)對「反脫逃」投下的一票。和中國政府一樣,他們也同意資本累積的現在與未來,需要靠維持穩定的環境包絡(environmental envelope)。對北京而言,風險不只是物理上的,也是政治上的。在未來的氣候危機事件裡,可能被視為草率危害氣候穩定的公司,可能有突然失去營業執照的風險。政治力可能會介入。法律和規定隨之而來。

這一切加起來仍無法湊成團結、有共識的、大家都能同意的單一世界圖象。在許多領域都沒有指派的仲裁者。不過拉圖的蓋婭,它的力量正逐漸被感受到。類似巴黎這類的協議,開始發揮微妙但重大的影響力,並不是因為它們形上學的抽象哲理凌駕世界之上,而是因為它們具有權威——每天的氣候新聞確認我們尋求協議的理由充分,還加上強有力的行為者的投入。且讓我們期待每一個「外交碰撞」的機會。但也讓我們估算被儀器如此清楚記錄的緊急狀態的全面性力量,同時也不要忽略了秩序的羅盤上每個點的互補行動。

見本期〈星球戰爭,戒急用忍〉(“Coping with Planetary Wars”)。

Bruno Latour, We Have Never Been Modern (Harvard University Press, 2012).(台譯本:《我們從未現代過》〔台北:群學,2012〕)。

Bruno Latour, Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime (John Wiley & Sons, 2018). Où atterrir? Comment s’orienter en politique (Éditions La Découverte, 2017). (台譯本:《著陸何處?》〔台北:群學,2020〕)。

Bruno Latour, “War and Peace in an Age of Ecological Conflicts,” Revue juridique de l’environnement 39, no. 1 (2014): 51–63.

Bruno Latour, Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime (John Wiley & Sons, 2017), 285. 〔譯註〕此處中譯參考《面對蓋婭:新氣候體制八講》〔台北:群學,2020〕,411。

Latour, Facing Gaia, 285.(《面對蓋婭》,411)

Latour, Facing Gaia, 285.(《面對蓋婭》,411)

Latour, Facing Gaia, 187.(《面對蓋婭》,280)

Latour, Facing Gaia, 284.(《面對蓋婭》,410)

See Bruno Latour and Dipesh Chakrabarty, “Conflicts of Planetary Proportions—a Conversation,” in “Historical Thinking and the Human,” ed. Marek Tamm and Zoltán Boldizsár Simon, special issue, Journal of the Philosophy of History 14, no. 3 (2020) →.

See Bruno Latour, “Issues with Engendering,” interview by Carolina Miranda, tran. Stephen Muecke →. Originally published in French in Revue du crieur, no. 14 (2019).

Latour, Down to Earth, 1–2, 18–19.〔譯註〕此處中譯參考《著陸何處?》〔台北:群學,2012〕,3、41。

Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (Penguin, 2006), 279.(台譯本:《平凡的邪惡:艾希曼耶路撒冷大審紀實》〔台北:玉山社,2013〕)

See Judith Butler, “Hannah Arendt’s Death Sentences,” Comparative Literature Studies 48, no. 3 (2011): 280–95.

See Adam Tooze, “Whose Century?” London Review of Books 42, no. 15 (July 2020) →.

Latour and Chakrabarty, “Conflicts of Planetary Proportions.”

See Geoff Dembicki, “The Convenient Disappearance of Climate Change Denial in China,” Foreign Policy, May 31, 2017 →.

Latour, Down to Earth, 106.(《著陸何處?》,222)

Bruno Latour, “Bruno Latour Encounters International Relations,” interview by Mark B. Salter and William Walters, Millennium: Journal of International Studies, April 19, 2016 →.

Attracta Mooney, “Influential Investor Group Demands ‘Net-Zero’ Targets,” Financial Times, September 14, 2020 →.

Subject

翻譯:謝樹寬