近期我與拉圖(Bruno Latour)一直討論、辯論的關鍵概念是歷史哲學如何在西方出現。無論是在馬克思主義或者1989年福山(Francis Fukuyama)所論述的自由主義中,這門哲學都在探問一個問題:人類歷史要走向何處?當然,當我們檢視這個歷史概念,會發現它本質上是將猶太教—基督教概念中,人類想獲得某種救贖(salvation)的概念世俗化(secularization)。拉圖談到這個歷史時,他的問題一直著重在「人們如何錯誤解讀自身的時代?」。他主張自現代性以來,人類其實一直不自覺地邁向人類世(Anthropocene),以一種跌跌撞撞的姿態走過不同狀態而進入人類世。他強調的重點是這個星球或世界某種程度上,在歷史上有三、四個時期是由歐洲人所創造生成的。

第一個時期是歐洲擴張而發現「新世界」的時刻,他們奪取其他民族的土地,創造了歐陸帝國和殖民地,同時期歐洲也正發生科學革命。我們可以把這個時期視為全球創造世界的第一階段——拉圖以「mundus」(拉丁文的「世界」)一詞稱之。他提到的第二個階段是歐洲人認為自己在18世紀末實踐的文明化計劃,他們自認讓全世界文明化是其工作,而這即是另一個創造世界的計劃。接著還有自工業革命到第二次世界大戰期間所打造出的連結性。新科技的出現連結了世界——如電報、蒸汽航運、化石燃料和煤炭等。

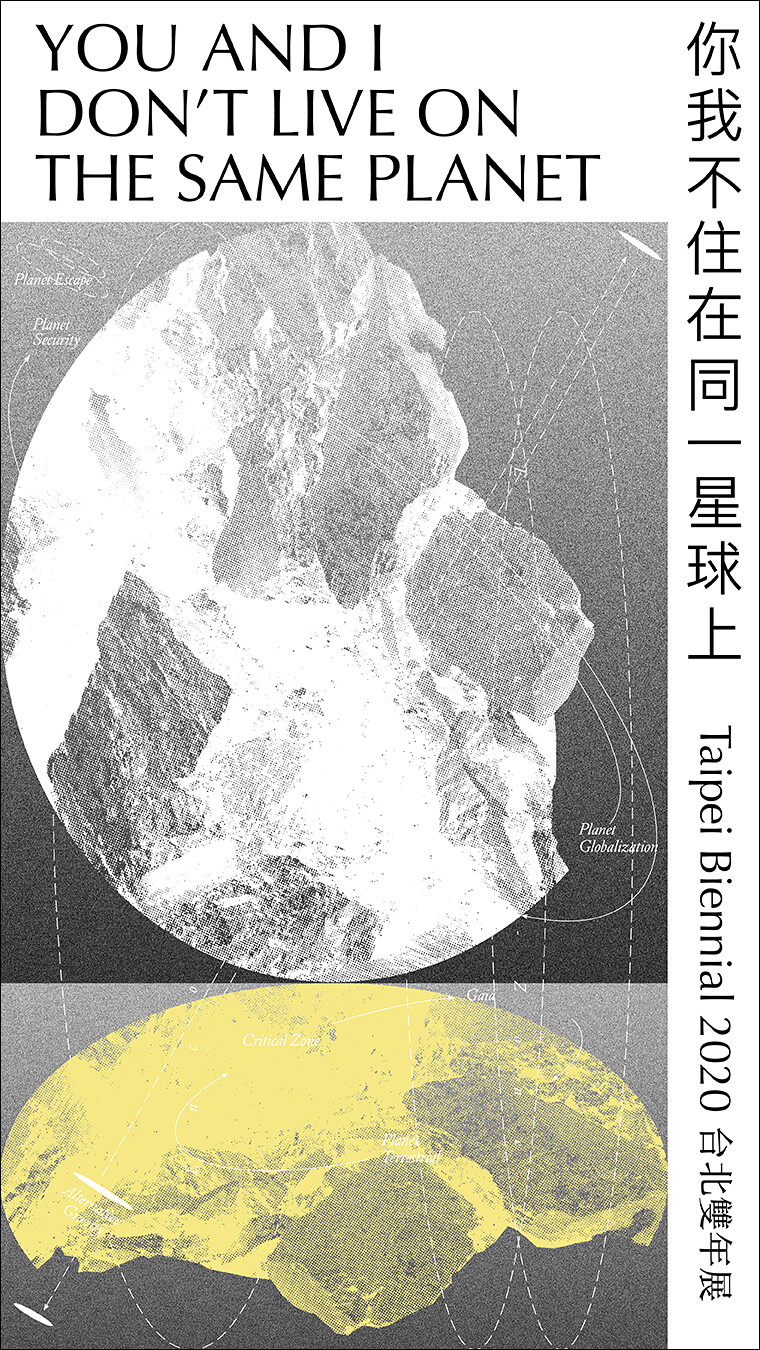

接著到來的是全球化,還有柴契爾及雷根政權下的世界經濟管制鬆綁,特別是在英語系國家。接著在1970年代,中國在鄧小平宣佈四個現代化計劃後也加入,毛澤東1976年過世,鄧小平1977年即做出宣佈。自此之後,我們便一直生活在那個世界,一個深刻的全球化世界。在與拉圖的對話中,我一直試圖主張全球化的加劇讓地球系統顯現,這對我們所有人、人文主義者和非科學家都是如此。也因此,地球系統科學家如提姆.藍頓(Tim Lenton)、厄爾.埃利斯(Erle Ellis)等現在開始向我們解釋地球系統對公民的意義,這個星球突然間如同一個系統般地運作,以動態行動者之姿出現在我們眼前。

拉圖提出的有趣重點是,星球是在這一系列創造世界中最後才出現;然而,這個星球卻是在所有階段中最古老的。歐洲創造世界的過程是500年的時間,地球這個最古老的事物有著45億年的歷史,卻最後才出現。拉圖從《我們從未現代過》(We Have Never Been Modern)開始,甚至在他更早的著作中,一直主張這個歐陸計劃有其缺陷。它以自然/文化的二分法為基礎,或以拉圖的說法是「現代的構成」。因此,歐洲人對於這個世界能被創造出來,而其中的所有人都能相互分享的想法,一直是一種自我欺騙,我們可稱它為有缺陷的歷史哲學,它產生所謂成長的概念,一種持續、無限的成長。據此,拉圖指出的問題在於:歐洲人為什麼又如何欺騙了自己?

我與拉圖溫和而友善的意見分歧正是由此開始。生長於像印度這樣的地方,我的問題反而是:非歐陸的反殖民領袖們如何相信這個幻像?為什麼來自馬丁尼克的黑人意識運動詩人塞澤爾(Aimé Césaire)在自己的著作《殖民主義論述》(Discourse on Colonialism)中會認為殖民統治的問題是歐洲人並未實踐其諾言?他們曾說會帶來現代化,卻沒有建設足夠的醫院、鐵路、工業,所以我們應該要自己建設。尼赫魯(Jawaharlal Nehru)和納瑟(Gamal Abdel Nasser)也這麼說,連毛澤東(在文化大革命之前)、越南的胡志明和坦尚尼亞的尼雷爾(Julius Nyerere)都這麼說,他們全都說著相同的事。所以,我的問題是:為什麼這些反殖民、反帝國人士會相信這個統治方式?我們甚至會想到甘地或泰戈爾,他們未必相信現代化這個概念和工業基礎建設,因為前者反對工業,後者也曾批評工業文明,但他們做為見識廣博的人卻也得依賴化石燃料——甘地若不是因為蒸汽船運、鐵路火車不會成為甘地,這些都依賴煤炭;泰戈爾曾搭船進行了75或80次世界旅行,還有一次搭飛機到伊朗,這也都要靠化石燃料。

考量到他們的世界性、全球性,為什麼他們會相信這個幻像呢?是愛上現代化帶來的物質誘惑嗎?檢視甘地、泰戈爾,甚至是塞澤爾的說法後,我的答案是:他們其實愛上的是啓蒙運動的價值,愛上平等這個概念,都是為了「愛」。泰戈爾還在文章中列出歐洲殖民者所帶來的四件事1:其一是公共生活的祥和,在歐洲人來之前,一個人若不知道如何舞刀弄劍,就不會被重視,所以如果要成為社會中的重要人物代表需要有能殺人的技巧。我和泰戈爾的祖先們都是歐洲人創造出來的印度社會和平化(pacification)下的產物,中產階級愛上不需要學習如何致人於死就能成為重要人物或能保護自身安樂這件事。泰戈爾所列事物也包括接觸現代科學、法治,和法律之前人人平等的想法,這些都是之前不存在的概念。對於種姓制度中「穢不可觸」(untouchability)的批判也因這些概念而得以成立,這也是為何出生最為低下的印度知名前賤民領袖安貝卡(Bhimrao Ramji Ambedkar)曾在其著作中提到,他希望印度的歷史能從1789年的法國開始,他希望法國大革命是開啓現代印度歷史的第一個事件。

問題其實在於歐洲人帶來這些價值時還帶來了什麼。他們帶來了規模的問題,當他們創造這個龐大實體時,更同時整合了許多面積廣大的地區,創造了這個被稱為「印度」的政治地理國家,為這樣的統合引入更多有效率的基礎建設:不受氣候影響的道路、印刷媒體、鐵路、電報、郵政系統、一致的司法制度和貨幣、一致的教育系統等等,他們帶起對民族國家的渴望,取代了帝國的概念。因此,後來中國共產黨也想要這種巨大而被稱為中國的民族國家。在前面所提及的價值,儘管深具啓發性,現在必須因這些非常廣大的地區而放大看待,而在二次大戰後,這些價值也必須擴及大量的人口。在革命或獨立之後,印度和中國這些地區,必須在增長的人口數量中納入平等和照顧貧窮人口等概念。我活到今天印度的人口已成長四倍,中國人口在文化大革命後也是如此。

唯一能夠照顧如此大量人口的方法便是透過歐洲人所發展出來的一門「科學」,即事實上是一門源自18世紀道德哲學的統馭術,稱之為「經濟學」。史密斯(Adam Smith)和後來的經濟學家其實就主張經濟學是一種照顧人民的方式,這便是為什麼像阿瑪蒂亞‧森(Amartya Sen)能寫出《發展即自由》(Development as Freedom),或他、納斯邦(Marth Nussbaum)和其他人會擁護「能力取向」(capabilities approach)的理由。經濟學曾是培養「關懷」這種世俗精神的方法;以印度為例,在此之前的關懷是十分宗教導向的,就像基督教的關懷概念,照顧他人是基於他們同是上帝的造物。但在要照顧數百萬素未某面陌生人的情況下,經濟學產生出福利(welfare)的概念,這完全是人類中心(human-centric)而遺忘了生態環境,這也支持一個人類、乃至於我們的人族祖先們所需要的原則,它甚至還寫入了歐洲政治哲學之中:即人類需要受保護以免於掠食者及天災的傷害。

人類愈是創造一種由人類主宰的世界秩序、一種生活秩序,就愈需要加去除大多數會危及人類自身的野生動物。我們發展出處理「天災」的各類機制,從科技到保險都是,現在唯一剩下的掠食者就是病毒、細菌和其他微生物。就某種方面來說,會發生這樣的事起因於結合了關懷和規模的擴大。若閱讀霍布斯(Thomas Hobbes)會知道保護人類生命這個基本原則是根本的大眾利益,霍布斯認為這不僅包括壞人,也涵蓋野生動物,而都市化的歷史基本上即是去除野生動物的歷史。

現在我們明白這個保護的問題變成公衛問題。看看現今的世界,在過去20年間出現的疾病都是來自野生動物的人畜共通傳染病,當前的全球大流行即是就這種規模擴大引發何種事物,以及全球化如何顯露星球的(planetary)面向所產生的有趣案例。另一方面,這個疾病之所以全球化,是因為我們全球化了。我們大量的集中在城市而且活動力極高,也讓這個疾病擴散,這就是規模的問題;但這也是生命歷史中的一個事件,因為這個微生物大概已在蝙蝠體內生存百萬年,而蝙蝠也已存在5000萬年之久,是比人類更為古老的物種。這個微生物本來生存在小而集中的棲息地,現在它的棲息地成了全世界。基本上,它已殖民我們的身體並找到一種讓自己全球化的方式。

因此,我們其實擴大了這種微生物的規模,使它成為全球性的微生物,因而促使這個生命和生物演化史事件的發生。某個方面來說,人類也使自身的規模擴大到危害自己生存的程度,若人類應受保護以免於掠食者傷害的這個大原則,實際上意味著我們除了微生物、病毒、和細菌外已沒有別的掠食者,人類經濟和開採活動的擴張代表現在我們有能力讓物種躍變成極有效率的掠食者,而這是因為野生動物和人類生活的界面,正因為森林砍伐、伐木、修築道路、人類居住、非法交易野生動物等等因素而愈來愈廣。

這個困境要比拉圖所批判的高度現代主義者的困境更深刻,若我們不嚴肅看待普遍貧窮的問題,便無法了解這個困境。我先前列舉的反殖民人士皆誠懇地看待貧窮、發展和現代化;而現在像印度總理穆迪(Narendra Modi)和其他人則視這些事情為惡,但事實上,中國和印度基於希望去除貧窮而捍衛化石燃料時,其立論聽起來似乎擲地有聲,這顯示貧窮本身即是一個規模擴大下的問題。貧窮是非常重要的問題,若我們不相當嚴肅地將其納入思考,我們便無法推展拉圖所開啓的星球性(planetarity)批判,並將其成功實踐於我們的時代之中。

Rabindranath Tagore, “Kalantar” (Change of times), in Rabindrarachanabali (The collected works of Rabindranath Tagore), vol. 13 (Government of West Bengal, 1968), 209–15;也可參考我在以下文章的討論:“From Civilization to Globalization: The ‘West’ as a Shifting Signifier in Indian Modernity,” in Chakrabarty, The Crises of Civilization: Explorations in Global and Planetary Histories (Oxford University Press, 2018), 54–75。

Category

翻譯:黃亮融